■ エノン写像

\[

f_{a,b}:(x_1,x_2)\mapsto(1-ax_1^2+x_2,bx_1),\quad

(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2,\quad a,b\in\mathbb{R}

\]

天文学者のエノン (Michel Hénon) は1976年に発表された論文で, $(a,b)=(1.4,0.3)$のとき

この単純な2次元写像が複雑な挙動を示すことを 数値実験 (数値シミュレーション) により示した.

$b=0.3$ に固定して, ロジスティック写像の場合と同様に, 写像 $f_{a,b}$ を繰り返し作用させるとき,

点 $(x_1,x_2)$ がどのように変化していくのか その様子を見てみよう.

まず,初期点を $(x_1,x_2)=(0.5,-1)$ とする.

- "hm1.py"を使用

(クリックすると,Pythonのプログラムをダウンロード可能)

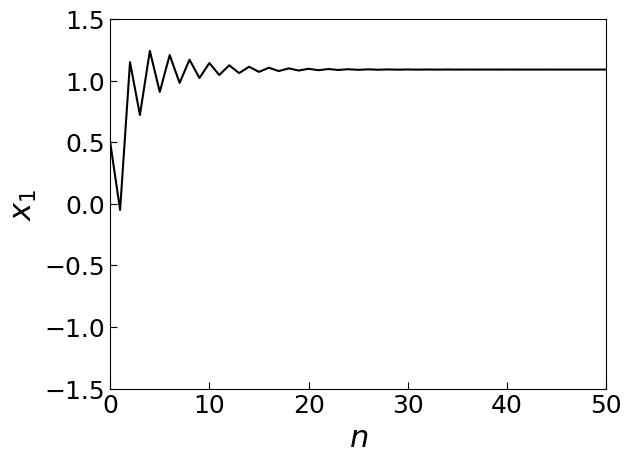

$a=0.2$ に対する軌道

繰り返し数 $n\to\infty$ のとき軌道は不動点に収束する.

- "hm2.py"を使用

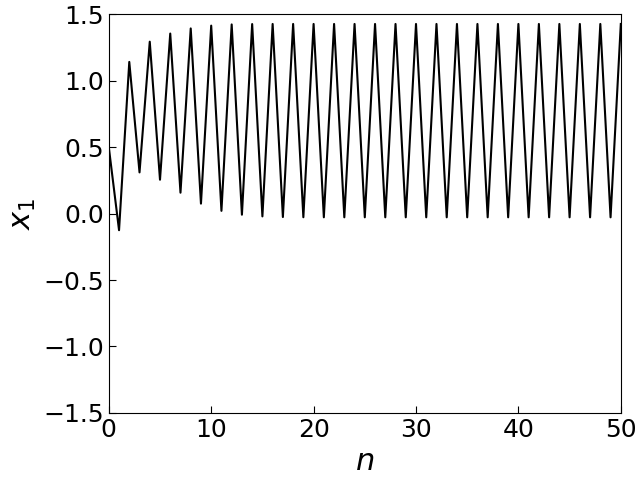

$a=0.5$ に対する軌道

繰り返し数 $n\to\infty$ のとき軌道は周期2の安定周期軌道に収束する.

$a=0.3$ と $0.5$ の間で周期倍加分岐が起きている.

- "hm3.py"を使用

$a=1$ に対する軌道

繰り返し数 $n\to\infty$ のとき $x_n$ は周期4の安定周期軌道に収束する.

$a=0.5$ と $1$ の間で再び周期倍加分岐が起きている.

引き続き,$a$ の値を増加させていくと,ロジスティック写像の場合と同様に,

次々と周期倍加分岐が起こり,周期 $2^k$ ($k$ は4以上の自然数) の周期軌道が発生する.

(プログラムhm3.pyの"a = 1"の行を変更して実行し,確認してみよう.)

- "hm4.py"を使用

$a=1.4$ に対する軌道

いつまでたっても軌道にこれまでのような規則性はみらず,カオスが起きている.

変数 $x_2$ も含めて,$(x_1,x_2)$ 平面上で上の軌道を見てみよう.

- "hm5.py"を使用

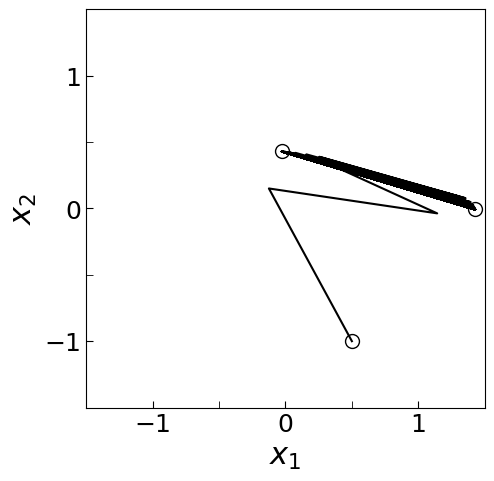

$a=0.2$ に対する軌道

白丸は初期点と $n=50$ のときの点である. $n\to\infty$ のとき軌道は不動点に収束している.

- "hm6.py"を使用

$a=0.5$ に対する軌道

白丸は初期点と $n=49,50$ のときの点である. $n\to\infty$ のとき軌道は周期2の安定周期軌道に収束している.

$a=0.3$ と $0.5$ の間で周期倍加分岐が起きている.

- "hm7.py"を使用

$a=1$ に対する軌道

白丸○は初期点と $n=47$ から $50$ までのの点である.

$n\to\infty$ のとき $x_n$ は周期4の安定周期軌道に収束している.

$a=0.5$ と $1$ の間で周期倍加分岐が起きている.

上で述べたように,引き続き,$a$ の値を増加させていくと,次々と周期倍加分岐が起こり,

周期 $2^k$ ($k$ は4以上の自然数) の周期軌道が発生する.

(プログラムhm7.pyの"a = 1"の行を変更して実行し,確認してみよう.)

- "hm8.py"を使用

$a=1.4$ に対する軌道 ()

$n>1000$ のときの点をプロットし,計算された点は折線でつないでいない. 軌道はとても複雑である.

$n\to\infty$ としたときの収束先の軌道を アトラクタといい,

この例のように,不動点,周期軌道,不変トーラス (準周期軌道) と異なるアトラクタを ストレンジ・アトラクタという.

- "hm9.py"を使用

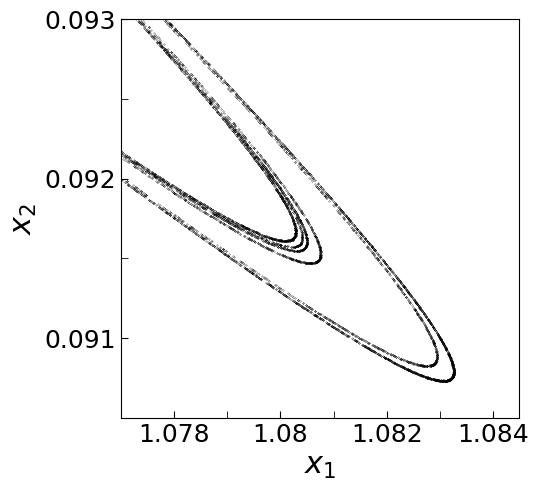

$a=1.4$ に対する軌道

上の図で1本の曲線に見えていたものが,何本かの曲線からなっていたことがわかる.

- "hm10.py"を使用

$a=1.4$ に対する軌道

再び,上の図で1本の曲線に見えていたものが,何本かの曲線からなっていたことがわかる.

このように,拡大していくとき,同じようなものが繰り返し現れる幾何学的な構造を フラクタルという.

この例のように,ストレンジ・アトラクタは普通フラクタル構造を有している.

非常に依存したものとなっている. その変化の様子をもう少し詳しく調べてみよう.

- "hmb1.py"を使用

横軸を $b$,縦軸を $x_1$ として, 繰り返し数 $n$ が201から400までの点をプロット

ロジスティック写像の場合と同様に,安定な不動点からカオスに至るまで,

たくさんの(実は無限個の)周期倍加分岐が起きていることがわかる.

- "hmb2.py"を使用

区間 $[1.29,1.31]$ の $a$ に対して, 繰り返し数 $n$ が$201$から$400$までの点をプロット

ロジスティック写像のときと同様に,カオスが起きているような $a$ の値の範囲でも,

周期軌道の存在する範囲があり,そのような状態から先の図で見たのと同じようなプロセスを経て

再びカオスに至っている.

力学系の数値シミュレーション・トップページに戻る